![]()

|

|

|

構造基準研究室では、建築基準法や住宅品質確保促進法などの法律に基づく、建築、住宅の構造等に関する基準(政令や告示など)に関連して、以下の研究業務を行っています。 1.基準案作成のベースとなる基礎的研究の蓄積と、先端技術に関する情報収集 2.社会のニーズや技術の進歩を踏まえた、新しい基準や基準改正のあり方の検討 3.新しい基準の原案、基準の改正案などの作成 |

|

|

|

|

喜々津 仁密 |

荷重外力、風工学 |

|

|

三木 徳人 |

鉄骨構造 |

|

|

宮村 雅史 |

木質材料・部材、木質構造 |

|

|

小原 拓 |

RC構造 |

|

|

|

(R2〜R5) |

|

本研究では、建築物の更新時に支障となる従前建築物の杭の有効活用や既存宅地擁壁の耐震化を促進する新技術基準を開発するとともに、 構造規定の合理化を図ることにより、都市の再生と強靭化及びその設計・施工に係る生産性向上につなげるための技術開発を行います。 |

|

|

|

(R2〜R3) |

|

H28年熊本地震により、液状化被害を受けた地区における戸建住宅所有者を対象に,住宅・宅地の被害状況、復旧工事の状況等についてアンケート調査を行うことにより、 事前の対策工事の被害軽減効果や公的助成・地震保険の有用性について把握し、戸建住宅の液状化対策について考察しました。 |

|

(R1〜R2) |

|

本研究では、令和元年台風第15号(房総半島台風)によって強風に対するぜい弱性が顕在化した各種外装材と木造屋根を対象に、 被害実態を把握したうえで耐風性能向上に資する仕様と試験評価法の検討を行いました。 |

|

(基準認証システム研究室主管:H29〜R3) |

|

木材の利用推進、材料の特性を活かした可変性の拡大、施工期間の短縮、木材を表面に見せる使用ニーズへの対応など、各種目的を実現するため、 CLT等の木質系大型パネルを用いた木造と他構造種別、木質系他構法(集成材構造・2X4工法)の混構造建築物の 設計・施工技術の整備に資する技術開発を行いました。 |

|

(H30〜R1) |

|

木造住宅の耐久性を確保するためには、木質系の下地材や躯体材などの含水率を長期間にわたり高めないことです。 本研究では、建設現場において、雨水浸入や結露を防止するための施工監理チェックリストを作成するとともに、 住まい手に適切に評価してもらうための情報交換ツールを充実させることを目的にしています。 |

|

(H30〜R1) |

|

本研究では、鉄骨造柱梁接合部の変形性能を定量的に把握するための基礎資料として、鋼種毎に部材性能がどの程度変化するか検討するため、材料試験と柱梁接合部実験を様々な鋼種について行いました。 |

|

(R1〜R3) |

|

本研究では、室内実験と観測事例から地表面付近の竜巻による気流特性を評価し、竜巻の突風によって建築物に作用する荷重(竜巻荷重)の算定法を構築しました。 既往の風力係数モデルに粗度効果を新たに導入し、竜巻荷重の算定法の体系化を図ることを目的としています。 |

|

(H29〜H30) |

|

杭基礎の設計に考慮すべき因子を抽出し、地震時の上部構造物応答および杭応力に及ぼす影響を実験・解析的に明らかにするとともに、 2016年熊本地震等における杭基礎の被害事例に対するシミュレーションを実施し、現行の設計法と提案モデルを比較し、有効性を検証しました。 |

|

(H26〜H28) |

|

建築物の多くを占める中低層建築物を対象に、使用材料や基礎構造と上部構造のバランス等の工夫を加えることで、効率的に地震被害を軽減させる耐震技術の研究を行いました。 |

|

(H24〜H26) |

|

各種の外装材および取り合い部からの雨水浸入や壁内結露のリスクを把握し、各種の材料及び構法の適切な納まりや性能評価について検討・提案しました。 |

|

(H22〜H25) |

|

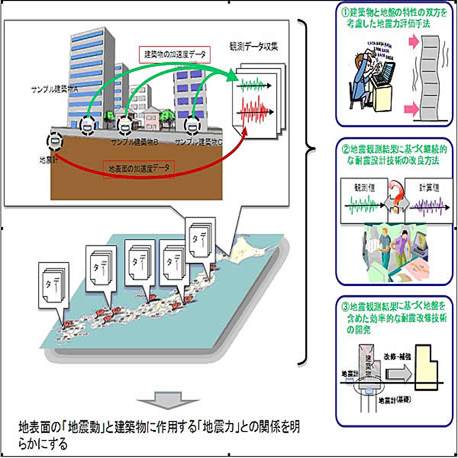

近年、地震学の進展に伴い、任意地点での地震動が詳細に予測されるようになってきました。これらの中には、 従来の想定レベルを上回るものもあるようです。一方、建築物に作用する地震力は、地表面上の地震動が そのまま建築物に入力すると見なした場合より、かなり低減される場合のあることが知られています。 建築物の耐震性能を適切に評価するには、地震動をより精度良く予測することに加え、このような「地震動」と 「地震力」との関係を見極めることが重要と言えます。 建築研究部では、多くの建築物の地震観測記録を収集、分析し、「地震動」と「地震力」との関係を検討しました。 ( 報告書)

|

|

(H22〜H25) |

|

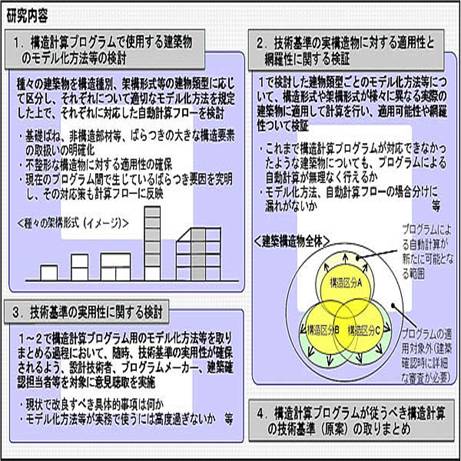

平成17年の構造計算書偽装問題を踏まえ、平成19 年の建築基準法改正により構造計算プログラムの大臣認定制度が創設され、 構造計算の信頼性の確保や、建築確認審査の簡素化と円滑化が図られるようになりました 一方、従前より、プログラムによって構造計算の結果にばらつきが見られることが指摘されています。 これは、プログラムにより異なるモデル化方法等が採用されていること、現状のプログラムでは、 特殊な構造部分について設計者が補完する必要があること等が要因となっています。 このため建築確認審査では、認定プログラムを使用した構造計算であっても、慎重な取扱いが必要となっているのが現状です。 そこで本研究では、計算結果のばらつきを少なくするため、プログラムが従うべき構造計算の技術基準に関する研究を行い、 建築構造のモデル化、自動計算フロー等のあり方について検討しました。

|

|

(H21〜H23) |

|

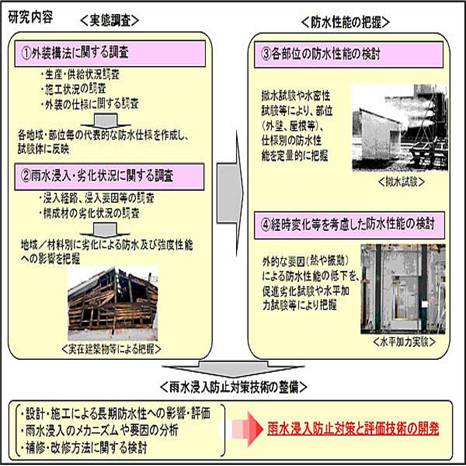

信頼と安心のもとに住宅を供給できるよう、平成21年10 月に「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が完全施行されました。 それに伴い住宅瑕疵担保責任保険の設計施工基準が規定され、建物内への雨水浸入の対策も重要な項目となっています。 本研究は、戸建住宅等の小規模建築物を対象として、外装からの雨水浸入のメカニズムや構成材料の劣化の要因をより明確にした上で、 将来の技術基準化に向けて、その対応策を検討する際の基礎データについて検討しました。 (報告書)

|

|

(H17〜H20) |

|

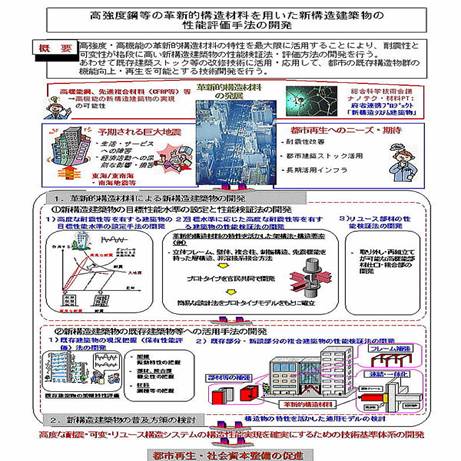

現在、高度な耐震性を有する建築物、既存ストックの有効活用が求められています。また高強度鋼等の材料が開発されつつあります。そこで、高機能・高強度鋼等の特性を最大限活用することにより、耐震性と可変性が格段に高い新構造建築物の性能検証法・評価方法の開発を行いました。あわせて既存建築ストック等の改修技術に活用・応用して、都市の既存構造物群の機能向上・再生を可能とする技術開発を検討しました。

|